Independent Spirit Awards 2024: “Todos Nós Desconhecidos”, de Andrew Haigh

Fantasmas podem ser assustadores, principalmente aqueles que carregamos conosco. Não falo aqui sobre questões sobrenaturais, mas sim íntimas. Afinal, como não encarar como fantasmas as coisas mal resolvidas de um passado, os afetos nunca recebidos daqueles que deveriam concedê-los, ou as relações repletas de confissões não feitas e sentimentos reprimidos? É o tipo de história que me interessa demais, e que Todos Nós Desconhecidos destrincha com louvor.

Andrew Haigh talvez tenha realizado aqui o seu filme mais pessoal, o que não é pouca coisa se levarmos em consideração que ele já assinou pérolas como 45 Anos. Aqui, ele retorna ao universo gay sem mimetizar Weekend, seu ótimo trabalho de estreia na direção de longas-metragens. Pelo contrário: é nítido como Haigh se mostra versátil em estilo e discussões, dessa vez centrado em um protagonista “assombrado” pelas bases afetivas mal resolvidas de sua vida.

Como acontece com cada um de nós, Adam (Andrew Scott) é, em todos os sentidos e para o bem ou para o mal, fruto da criação que recebeu dos pais. Ambos ainda estão muito vivos em sua memória, a ponto de reaparecerem para ele como fantasmas, mas com uma diferença crucial: o casal parece ter parado no tempo, há exatos 30 anos, quando Adam ainda era uma criança a caminho da adolescência — período delicadíssimo para quem se descobre gay.

Ao reencontrar os pais, ele revisita uma série de silêncios que Todos Nós Desconhecidos trata magistralmente como atemporais. O silêncio de Adam é um deles: quando pequeno, chorava sozinho no quarto por ter a sua sexualidade zombada. Por outro lado, o silêncio vivido em casa machucava em dobro, uma vez que o pai (Jamie Bell) sabia que algo estava errado com o filho ao ouvi-lo chorar, mas era incapaz, à época, de abrir a porta e oferecer-lhe um abraço ou uma palavra de conforto. A cena em que ambos conversam sobre essa cicatriz, com certa perspectiva, é de partir o coração.

O adulto que desaba chorando ao conversar com o pai sobre a importância de um abraço é o mesmo que precisa ser firme e quase didático com uma mãe que, embora cuidadosa com as palavras e os gestos, veladamente associa a homossexualidade à epidemia da AIDS, por exemplo. Também autor do roteiro baseado no romance Strangers, de Taichi Yamada, Haigh navega por essas questões com maturidade, levando-as para o plano emocional, sem parecer que está colocando o protagonista em um acerto de contas com o passado.

A dor de Adam está em compreender o quanto certas coisas tão triviais para garotos heterossexuais lhe foram negadas enquanto descobria sua homossexualidade — e, principalmente, em entender que essas marcas são profundas e ecoam por toda a vida. É aí que a presença de Harry (Paul Mescal), um vizinho aparentemente tão solitário quanto Adam, chega para fazer essa ponte entre passado e presente. Por meio da relação entre os dois, Todos Nós Desconhecidos explora, então, os efeitos do passado na forma como Adam se relaciona, desde a hesitação em começar uma simples conversa com um estranho até a entrega, que parece ter sabor extra exatamente por ser tão difícil.

Os dilemas do longa são ancorados em uma performance formidável de Adam Scott, a melhor de sua carreira até o momento. É impecável a habilidade com que ele explora tanto a maturidade de um homem marcado pelo passado quanto a fragilidade de alguém que, lá no fundo, talvez ainda seja um garoto precisando de carinho. Complementando o desempenho de Scott, todos os coadjuvantes têm momentos de brilho, como os pais vividos por Claire Foy e Jamie Bell, e o próprio Paul Mescal na pele do vizinho que se torna um importante interesse romântico.

Sendo, portanto, um filme sobre fantasmas internos, Todos Nós Desconhecidos sublinha o nome de Andrew Haigh como um dos mais interessantes da sua geração. Aqui, inclusive, Haigh se permite explorar mais a questão estética, com resultados frequentemente melancólicos ou visualmente impressionantes. A sequência passada em uma festa captura, através das imagens, a importância daquele momento para Adam, assim como a cena final ao som de The Power of Love garante a emoção necessária para o desfecho. Mais uma vez, fico na expectativa para o que ele nos reserva em seu próximo trabalho.

INDICAÇÕES AO INDEPENDENT SPIRIT AWARDS 2024:

– Melhor filme

– Melhor direção

– Melhor performance protagonista (Andrew Scott)

Independent Spirit Awards 2024: “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer

Rudolf (Christian Friedel) e Hedwig (Sandra Hüller) finalmente estão vivendo a vida que sempre sonharam. Desde os filhos bem-educados à mansão imponente com piscina, jardins e estufa, o casal sente ter realizado tudo aquilo que imaginavam desde que iniciaram seu relacionamento, aos 17 anos de idade. Para eles, trata-se de um inquestionável paraíso. No entanto, para nós, espectadores, o que se desenrola na tela é um verdadeiro inferno. E a razão para isso é tão simples quanto aterradora: Rudolf e Hedwig moram ao lado do campo de concentração de Auschwitz. Apenas um muro os separa do local onde mais de um milhão de pessoas foram mortas durante o Holocausto.

Ao longo da história e da evolução, o ser humano aprendeu a se adaptar a todo tipo de circunstância; há, no entanto, algo de muito terrível quando perdemos a capacidade de nos horrorizar com a barbárie. Quando isso ocorre, falhamos como humanidade. Essa é uma temática que interessa ao diretor Jonathan Glazer, e que acaba conduzindo todo o mal-estar que permeia Zona de Interesse — seu primeiro longa-metragem em uma década, desde Sob a Pele, de 2013. E, para ampliar o contraste perturbador entre o descaso da família Höss e o genocídio diário ocorrido em Auschwitz, Glazer se vale de uma estratégia perspicaz: a de não encenar uma cena explícita sequer de violência, elevando o longa a uma experiência sensorial.

Tudo o que percebemos são fumaças ao fundo, o som de tiros, alguns gritos e ruídos por vezes indecifráveis. Sabemos, no entanto, que tudo isso significa morte e tortura. Os crimes cometidos em Auschwitz serão eternamente repugnantes, a ponto de um filme como Zona de Interesse causar grande incômodo apenas ao cutucar o imaginário do espectador, sem precisar recorrer a um horror explícito. Mesmo quando o indizível se traduz em passagens, digamos, mais diretas ao assunto, Glazer preserva o impacto — como quando Hedwig e Rudolf se divertem na cama com o perfume francês que pertencia a um dos mortos no campo de concentração.

Zona de Interesse captura o cotidiano da família Höss ao estilo de um reality show. Em certo ponto, mais de trinta microfones e dez câmeras trabalhavam simultaneamente em diferentes pontos da casa, possibilitando que os atores circulassem em cena com o mínimo de interferência. Foram 800 horas de material bruto condensadas em cerca de 105 minutos, com planos estáticos que, entre um corte e outro, colocam o espectador na posição de observador. É um convite para que, do lado de cá da tela, exercitemos nossa capacidade de encontrar significado nas ações mais banais, desde o filho que brinca no quarto com bonequinhos empunhando rifles, até o casaco de pele provado em frente ao espelho.

A inspiração para Zona de Interesse vem do romance homônimo de Martin Amis, também autor do roteiro ao lado de Jonathan Glazer; mas muita atenção para a palavra inspiração, pois a versão cinematográfica é diferente em uma série de aspectos, começando pela decisão de nomear a família Höss, ao invés de criar personagens ficcionais como no livro. Os Höss de fato existiram, e é importante identificá-los, tamanho o papel exercido por eles em uma das maiores atrocidades da História. Se há alguém na realidade encenada por Zona de Interesse que merece alguma compreensão, talvez seja apenas o cachorro — a única alma verdadeiramente viva que parece inquieta, agitada e incomodada com a atmosfera daquele ambiente.

E pensar que, em um passado recente, dadas as devidas proporções, essa história se repetiu aqui no Brasil – quando centenas de milhares de vidas foram ceifadas pela Covid-19, enquanto autoridades eleitas pelo povo testemunhavam impassíveis a desgraça de toda uma população, banalizando o valor da existência do próximo. É impossível não constatar que, infelizmente, como seres humanos, ainda temos muito a evoluir.

INDICAÇÃO AO INDEPENDENT SPIRIT AWARDS 2024:

– Melhor filme internacional

Independent Spirit Awards 2024: “Ficção Americana”, de Cord Jefferson

Cord Jefferson pode estar debutando na direção de longas-metragens com Ficção Americana, mas os louros que ele vem recebendo por esse trabalho de estreia não deveriam ser uma surpresa, especialmente se lembrarmos que é de sua autoria o roteiro de This Extraordinary Being, um dos episódios mais fenomenais da minissérie Watchmen. O Emmy conquistado por esse trabalho é inquestionável: nele, Jefferson e o criador Damon Lindelof fazem a protagonista Angela Abar (Regina King) voltar no tempo para compreender a verdadeira história de seu avô e do herói Hooded Justice, ao mesmo tempo em que coloca o espectador diante de uma série de discussões históricas e sociais sobre as eternas cicatrizes deixadas pelo racismo sistêmico.

O fascínio causado pelo roteiro desse episódio reside na criatividade com que Jefferson e Lindelof aliam a reflexão da pauta a uma estrutura criativa e frequentemente surpreendente, sem jamais perder de vista o diálogo entre técnica e emoção. Ainda que caminhe para um lado oposto em Ficção Americana, é palpável o quanto Jefferson, dessa vez no plano da comédia, sublinha o seu comprometimento em fugir do óbvio. Para tanto, ele toma como base o romance Erasure, de Percival Everett, agora se debruçando em questões raciais a partir das relações entre autor, público e crítica no campo da literatura. E, assim como aconteceu em This Extraordinary Being, não há nada de intelectualoide no resultado.

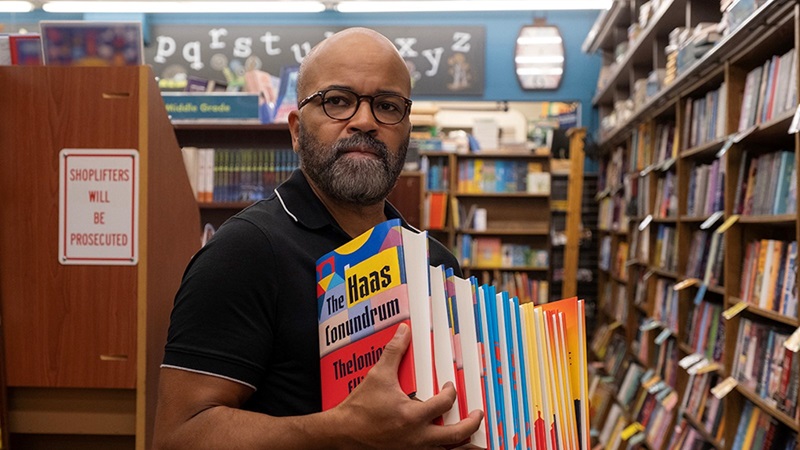

O protagonista de Ficção Americana é Thelonius Ellis (Jeffrey Wright), autor e professor universitário que já lançou alguns livros em sua carreira. Todos sem sucesso, e sempre catalogados nas livrarias como literatura de estudos afro-americanos, apenas por terem sido escritos por um autor negro. Thelonius se dói dessas visões simplistas: ele não apenas está cansado de ver a população negra estereotipada em papéis de rappers, traficantes e presos injustamente pela polícia, como já começa a perder a paciência com um certo policiamento de vocabulário. Ele, por exemplo, diz não se ofender mais com o uso da palavra nigga, e que é preciso ressignificar o que de fato se configura como ofensa ou racismo nos dias de hoje.

A impaciência de Thelonius com o que vê ao seu redor é divertida de se assistir, mais ainda quando ele se depara com o sucesso de Sintara Golden (Issa Rae), uma escritora negra que rapidamente alcança as paradas de best sellers com um romance repleto de estereótipos sobre a população negra. Aos olhos do protagonista, claro. A partir daí, Ficção Americana joga o personagem em um emaranhado de situações que questionam seus valores e suas próprias ideias de sucesso. Afinal, vale a pena tentar tanto mudar o mundo quando ninguém lê o que você escreve? Ou é melhor apenas abraçar a obviedade do mundo e aceitar as cifras inimagináveis que trabalhos simplistas oferecem, mesmo que em detrimento da sua própria visão de mundo?

Em paralelo a essas discussões, Ficção Americana observa a vida de Thelonius, mostrando que muito do seu gênio intelectual (e, por que não, difícil) também se reflete na forma como ele lida com questões familiares: desde a irmã que cobra dele uma maior presença no dia a dia da família (Tracee Ellis Ross), ao irmão gay que está tardiamente se confrontando com dilemas pessoais devido ao longo tempo passado dentro do armário. É própria família que fará Thelonius rever muitos de seus comportamentos e, claro, o que ele de fato deseja de sua carreira e a forma como encara a negritude, tanto a sua, quanto a dos outros.

A fina ironia de Ficção Americana é deliciosa, muito porque Cord Jefferson se preocupa em não fazer do protagonista um intelectual pedante ou apenas rabugento. Ele consegue esse feito ao colocar o espectador em seu lugar; afinal, é mesmo cômica, para não dizer trágica, a relação que grande parte da população branca estabelece com a representação de pessoas negras no terreno da literatura ou do cinema. A sacada de colocar Thelonius entre os jurados de um concurso literário, por exemplo, representa bem a tônica do longa: é de rir e revirar os olhos como três escritores brancos defendem o prêmio para o livro rasteiro escrito por um ex-presidiário negro, somente pela urgência do tema racial, enquanto os dois escritores negros da banca avaliadora rejeitam a obra em função do discurso fácil e dos clichês utilizados na questão da representatividade.

Como o excelente ator que sempre foi, Jeffrey Wright alcança equilíbrio perfeito na construção de um protagonista tragicômico. Seu maior feito é conseguir conectar a plateia com a incredulidade de Thelonius, mas também fazê-la compreender as frustrações e os caminhos tortuosos tomados por esse homem em conflito com o mundo. O timing de Wright é precioso, e só melhora quando divide a cena com um elenco recheado de participações tão rápidas quanto eficientes, como as de Tracee Ellis Ross, Issa Rae e Sterling K. Brown. Nem todos encontram terreno fértil ao interpretar um homem mundano com aspirações cotidianas — tarefa complicada, mesmo se considerarmos o campo das comédias. Felizmente, Jeffrey consegue essa proeza tão logo Ficção Americana começa.

Aos 42 anos, Cord Jefferson debuta na direção de longas com uma experiência bastante curta. São, segundo o IMDb, foram apenas sete títulos até aqui, incluindo outras séries de sucesso como The Good Place e Master of None. Parece pouco, para alguém que se apresenta agora nos cinemas com frescor, ideias arejadas e a capacidade de abordar, com leveza e inteligência, discussões normalmente tratadas pelo cinema com as obviedades que o protagonista Thelonius tanto rechaça. Que o reconhecimento recebido até agora, desde o carinho da crítica às indicações para premiações como o Independent Spirit Awards e o Oscar, sejam a confirmação de um talento em ascensão — e o incentivo necessário para que mais vozes como a deste diretor sejam descobertas.

INDICAÇÕES AO INDEPENDENT SPIRIT AWARDS 2024:

– Melhor filme (Cord Jefferson, Jermaine Johnson, Nikos Karamigios e Ben LeClair)

– Melhor roteiro (Cord Jefferson)

– Melhor performance protagonista (Jeffrey Wright)

– Melhor performance coadjuvante (Erika Alexander)

– Melhor performance coadjuvante (Sterling K. Brown)

“Monster”: os ruídos e os sofrimentos causados por vidas vividas em silêncio

Direção: Hirokazu Kore-eda

Roteirista: Yûji Sakamoto

Elenco: Soya Kurokawa, Sakura Ando, Eita Nagayama, Hinata Hiiragi, Mitsuki Takahata, Akihiro Kakuta, Shidô Nakamura, Yûko Tanaka

Kaibutsu, Japão, 2023, Drama, 127 minutos

Sinopse: Uma mãe sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, ela vai até a escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir.

* Atenção! O texto abaixo contém spoilers envolvendo detalhes centrais do filme.

Por definição, empatia é capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Para praticá-la, uma mudança no nosso ponto de vista se faz necessária, de modo que enxerguemos o mundo com outra perspectiva, tarefa nem sempre fácil ou natural. As belezas, os dramas e os mistérios desse ato são a força motriz de Monster, trabalho mais recente do cineasta japonês Hirokazu Kore-eda (Assunto de Família), pois, justamente, três pontos de vista diferentes fecharão o círculo de uma trama sobre os estranhos comportamentos de uma criança e a busca de sua mãe por compreender o que está acontecendo.

O roteiro escrito por Yûji Sakamoto rejeita a estrutura clássica de apenas reencenar os mesmos acontecimentos e faz algo bem mais interessante, repetindo a mesma linha temporal, mas seguindo as vivências de outros personagens até então conhecidos apenas superfialmente, até que, em pontos específicos, as histórias finalmente se cruzam e se complementam. No terreno do mistério, isso não poderia ser mais intrigante, pois os pontos parecem impossíveis de ser conectados, em uma estrutura que desafia nosso senso de investigação com inteligência.

Ainda que envolvo em um mistério a ser resolvido, Monster não é um suspense. Muito menos se levarmos em consideração as reconhecidas vocações de Hirokazu Kore-eda. A partir do roteiro de Sakamoto, ele planta as incógnitas com seu habitual estilo naturalista, dando especial atenção à construção dos personagens e a como a dinâmica entre eles, da mise-em-scène aos diálogos, pode contribuir para a nossa conexão emocional. Não há alardes ou reviravoltas policialescas, mas, sim, dúvidas sobre o comportamento humano e sobre o que pode estar sob a superfície de uma vida tão cotidiana.

Por isso mesmo, fico surpreso com quem se diz frustrado com a resolução, afinal, qualquer coisa diferente desse teor soaria no mínimo contraditório com o próprio cinema de Kore-eda. A chegada do terceiro ato, aliás, só confirma o quanto Monster é definitivamente uma obra assinada por ele. Após termos acompanhado a perspectiva da mãe em relação aos comportamentos estranhos de seu filho e depois a do professor que parece ser uma figura central no conflito, enfim o roteiro introduz as resoluções a partir dos olhos de Minato (Soya Kurokawa) e como a sua verdade passava despercebida.

Ao conhecer o colega Yori (Hinata Hiiragi), Minato inicialmente vive uma improvável amizade, até perceber que, talvez, ele esteja sendo pego de surpreso por uma relação que transcende a amizade para pousar em um outro tipo de afeto, quem sabe o primeiro de uma natureza nunca experimentada por ele até então. Isso desencadeia tanto uma grande confusão interna em Minato quanto uma série de atitudes que, aí entendemos, explicam os desentendimentos e os mistérios construídos pelo longa.

Pela proximidade de lançamento, podemos dizer que Monster é um filme-irmão do belga Close, outro relato sobre crianças tateando seus primeiros afetos e carregando o peso de vivê-los em segredo em função do julgamento alheio da sociedade. A diferença é que, enquanto Close usa esse contexto como ponto de partida para uma jornada crua e dolorosa, Monster o abraça com lirismo para ressignificar um entorno que tomávamos como nossa única referência.

A revelação inunda o filme com a sensibilidade tão característica do diretor, e é aí que entra o convite definitivo à empatia. Por meio do universo particular de Minato e Yori, carregamos esse mesmo peso contido no ato de viver algo tão puro às escondidas, mas também lembramos do quanto nunca saberemos tudo sobre o outro, por mais íntimo ou familiar que esse alguém possa parecer. Se o próximo sempre será, de certa maneira, um mistério aqui ou ali, só pode ser pretensão nossa acreditar que temos todos os fatos sobre tudo.

A emocionante trilha sonora do saudoso mestre Riuyichi Sakamoto dá o tom perfeito para o segmento final de Monster — esse, aliás, foi seu último trabalho antes de falecer em março de 2023, tendo composto apenas dois temas devido ao seu estado frágil e cedido os direitos autorais de um outro álbum seu para que Kore-eda pudesse completar o que não conseguiu entregar. Ela traz uma delicada melancolia para a parte do longa sobre o universo particular de Minato e Yori. O convívio entre os dois é de uma beleza singular — e bastante triste por acontecer às escondidas, envolto em receio e causador de tantos desentendimentos.

Quando as peças se encaixam, Monster nos reserva sequências tocantes, como a conversa entre Minato e a diretora da escola, em que ela faz a afirmação mais contundente do longa: “Se só alguns podem ter, então não é felicidade”. E, assim, Kore-eda vai filmando lindamente até o final, compreendendo as delicadezas daquela relação e as emoldurando também com um tom solar. O desfecho, em especial, é arrebatador de tão bonito, inclusive porque coloca o espectador a interpretar qual terá sido o destino dos personagens. É um lirismo dos mais tocantes e que encerra Monster em seu ponto máximo.

“Pedágio” é o reflexo que o Brasil não quer enxergar frente ao espelho

Tem coisa que nunca muda.

Direção: Carolina Markowicz

Roteiro: Carolina Markowicz

Elenco: Maeve Jinkings, Kauan Alvarenga, Thomás Aquino, Aline Marta Maia, Isac Graça, Caio Macedo, Clarissa Pinheiro, Erom Cordeiro

Brasil, 2023, Drama, 102 minutos

Sinopse: Suellen (Maeve Jinkings), cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. O seu objetivo é financiar a ida de seu filho (Kauan Alvarenga) à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro.

Um personagem de Pedágio diz que, “se pastor e político forem comprar tudo certinho, acabou o Brasil”. É sintomática a contradição contida nessa afirmação, pois o próprio personagem, um homem de negócios escusos, ganha a vida na ilegalidade. E aí está o Brasil que a talentosa cineasta Carolina Markowicz quer mostrar: aquele de uma imoralidade normalizada porque sempre é possível lavar as mãos, terceirizar a culpa e justificar um ato ilegal diante de outros supostamente piores. Pedágio alerta para essa espécie de terra de ninguém em que cada um faz o que bem entende conforme seus valores (ou da falta deles), sem tirar um minuto sequer para se olhar no espelho e entender que escolhas erradas, por menores que possam parecer, nunca devem ser justificadas pela existência de outras.

Markowicz, que teve uma bela estreia em longas-metragens com Carvão, também emoldurado pelas contradições do Brasil, lança um olhar ainda mais microscópico para a hipocrisia nossa de todo dia com Pedágio. A religião tem papel fundamental para suas novas observações, especialmente a figura Suellen (Maeve Jinkins), que vê a homossexualidade do filho como um problema suficientemente grave para que cometa ilegalidades em busca de um tratamento que promete a famosa “cura gay”. O tema é um terreno fértil porque mexe com valores, crenças e essa soberba de dizer ao outro o que é certo ou errado. O longa-metragem coloca o dedo nessa ferida em muitos sentidos, seja pelo próprio conflito central de Suellen com o filho ou com subtramas envolvendo personagens que, em um momento, condenam a sexualidade alheia em nome de Deus e, no outro, descumprem os votos do matrimônio fazendo sexo às escondidas entre um intervalo e outro do trabalho.

Exímia roteirista, Markowicz transita pelas diversas contradições expostas Pedágio com a consciência de que a realidade já garante personagem suficientemente estereotipados, evitando pesar a mão em suas representações. A construção de Suellen se destaca nesse sentido, pois a protagonista não se apresenta com uma religiosa fervorosa de trajes brancos e cabelos compridos, mas sim como uma mulher que se coloca contra a sexualidade do filho em função do olhar alheio e do que lhe é dito por terceiros, ao invés de refletir sobre suas convicções pessoais — que, aliás, talvez ela própria não saiba exatamente quais são. A relação estabelecida com o filho Tiquinho (Kauan Alvarenga) também foge ao lugar-comum quando Markowicz captura o dia a dia entre os dois como conflituoso em vários níveis e não como o tormento religioso imposto por uma mãe que deseja doutrinar o filho. Pedágio merece os devidos louros pela abordagem sóbria e que, em outras mãos, descambaria para a simples caricatura.

Inclusive o que poderia ser classificado como paródia é usado com perspicácia, caso do pastor português que desembarca no Brasil com a promessa da cura gay. Todos os exercícios e reflexões propostas por ele com o objetivo de “reverter” os “hábitos” dos participantes são tão absurdos que somente a caricatura poderia dar conta de representar. No mais, a excelente notícia é que Pedágio jamais pode ser classificado como um filme temático, digamos assim, uma vez que diretora-roteirista costura todas as discussões com personagens muito críveis e conflitos fiéis à realidade brasileira. Sua capacidade de inserir o afeto em meio a tudo isso é, de certa forma, surpreendente, com atribuições frequentemente invertidas, como a capacidade de amar incondicionalmente, incorporada pelo único personagem que realmente se (re)conhece e está perfeitamente confortável em sua pele. E é graças a figuras como ele que não estamos em um país Brasil (e em um mundo) ainda pior.